Monsieur Lazhar

24/09/2021

Todas las mañanas del mundo

22/10/2021

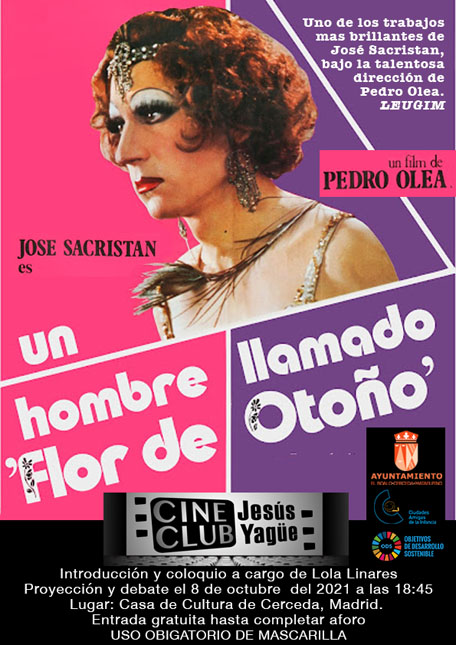

FICHA TÉCNICA

Año:1978

Duración:106 min.

País: España

Dirección: Pedro Olea

Guión: Azcona y Olea, basado en la obra de teatro de Jose Maria Rodriguez Méndez

Música: Carmelo Bernaola

Fotografía: Fernando Arribas

Reparto: José Sacristán, Francisco Algora, Carlos Piñeiro, Carmen Carbonell, Antonio Gamero, José Franco,

Productora: Jose Frade PC, Panorámica

Género:Comedia. Drama. Homosexualidad/Transgénero, Barcelona años 20,

Premios: al mejor actor a José Sacristán en el Festival de San Sebastían de 1978 y San Jordi al mejor actor nacional en 1979

Sinopsis:

Lluis de Serracant es un joven abogado que desciende de una familia burguesa catalana, lo cual no le impide llevar una sorprendente doble vida: mientras que por el día se ocupa de los asuntos de su trabajo como abogado laboralista, por la noche se transforma en Flor de Otoño, conocido así como travesti que actúa en un pequeño cabaret. (FILMAFFINITY)

PRESENTACIÓN "Un hombre llamado Flor de Otoño"

La película, como indica una inscripción al comienzo de la misma, está basada en hechos reales.

“Diferente de los demás” (1919) cuyo estreno en Berlín acabó en un tumulto, es considerada la primera película del mundo sobre homosexualidad, aunque se le adelantó la sueca Vingame (1916) menos conocida que la anterior. Después vendrían muchas más, Infamia, Mi Idaho privado, Brokeback Mountain, Carol… A lo largo de la historia de cine ha sido diferente la forma de mostrar esta temática, hasta los años 80 Hollywood mostraba la homosexualidad estereotipada o en papeles de personas asesinas o perturbadas (no así el cine independiente) aunque esto se fue modificando y ahora grandes productoras realizan películas exclusivamente para el público LGTBI. Gran número de las que se realizan se refieren a la bisexualidad o homosexualidad masculina mientras que la femenina y la transexualidad se ha abordado con menor frecuencia. En Europa al igual que en el cine independiente americano se rodaron películas de temática homosexual que no encajaban con la moralidad reinante y trataron el tema desde un punto de vista normalizado y cotidiano mucho antes que el cine producido en Hollywood, generando un buen número de películas que destacaron internacionalmente como Muerte en Venecia, (1971) Saló o los 120 días de Sodoma (1975) etc.

Durante la dictadura franquista en España el tratamiento de la homosexualidad a causa de la censura se trató de forma ambigua y sutil, aunque en algunos casos extraño: Harka (1941) muestra la ambigua amistad entre dos militares.

Nuestra película “Un hombre llamado Flor de Otoño” está basada en en la obra de teatro “Flor de Otoño” (1973) de Jose Maria Rodriguez Méndez y que frente a lo que suele suceder fue estrenada en 1983, y por tanto, después de la película. Al dramaturgo no le gustó esta y la que consideró un fiasco.

Antes de la muerte del Dictador ni esta película, ni la obra de teatro se hubieran haber podido ver porque no habrían pasado la censura. La Ley de Vagos y Maleantes consideraba delincuentes a los homosexuales y, aunque fue derogada en 1970 y sustituida por la Ley de Peligrosidad Social, esta norma seguía incluyendo a este colectivo como peligroso. Esta legislación solo no castigaba los actos homosexuales, sino que se consideraba delincuente a una persona homosexual por el hecho de serlo. No fue hasta 1978 cuando se eliminó la homosexualidad como delito del Código Penal, pero en realidad, hubo que esperar hasta 2005 con la Ley de matrimonio homosexual para que se reconocieran todos sus derechos, siendo el tercer país del mundo en hacerlo después de Holanda y Bélgica.

No obstante la preocupación por esta temática estaba presente en la sociedad ya que el mismo año de la película , se estrenaron otros dos films de temática homosexual “El Diputado” de Eloy de la Iglesia protagonizada también por Jose Sacristán donde se trata la presión y chantaje que sufre un diputado de izquierdas para hundirlo utilizando su condición homosexual y “Ocaña, un retrato intermitente” película de carácter documental protagonizada por José Perez Ocaña, pintor andaluz homosexual, personaje que marcó la vida de la Rambla en Barcelona a finales de los setenta.

Pero la película ¿nos habla solo de la homosexualidad y el transgénero o también hace un discurso político sobre la falta de libertades en una Barcelona en plena represión del movimiento anarquista?

Antes de contestar a esta pregunta, deberíamos plantearnos si nos encontramos ante una persona homosexual o transgénero (el concepto género no existía en esos momentos, ya que se acuñó a finales del pasado siglo y por supuesto, menos transgénero) Es relevante el drama que vive el protagonista que refleja en una de las frases al decir que le gustaría ser quien es todo el día, por lo que parece que se inclina por persona transgénero. Pero además de este matiz, que es importante y muy adelantado a su tiempo – la Ley que regula la rectificación registral de asignación de sexo es de marzo de 2007 y en esa época ni se planteaba este discurso- no cabe duda que la situación social y política en la Barcelona de los años en que se sitúa la película es también una cuestión que envuelve toda la trama.

Pedro Olea y Azcona tienen la habilidad de integrar en este film el gran tema de la falta de libertad, individual y colectiva, en una sociedad represora de todas las libertades como era la Barcelona de los años 20 durante la Dictadura de Primo de Rivera. Este planteamiento personal y político es muy novedoso en 1978, aunque hay muchos otros temas que cruzan el film: la relación de amor entre madre/hijo; la rebeldía contra los convencionalismos de la burguesía y de la iglesia, donde la sociedad actúa como verdugo de las personas que no se adaptan a sus convenciones.

Esta ciudad albergaba desde finales del siglo XIX y hasta la Guerra Civil el mayor movimiento anarquista de Europa. La llegada masiva de emigrantes desde el Sur a una ciudad en transformación industrial y urbana con unas condiciones de trabajo muy duras para estos trabajadores, alentó un gran movimiento sindical y obrero en los barrios, lo que provocó a su vez su represión por parte de la burguesía con la implantación del somatén y que vieron en Primo de Rivera una solución contra las huelgas y atentados, aunque también influyó la supresión de aranceles, lo que favorecía la expansión de sus negocios.

La gran perdedora fué la CNT, que se vio ilegalizada y sus cargos detenidos y represaliados, no así la UGT con mucho menor peso sindical y político en esos momentos: de hecho su Secretario General, Largo Caballero apoyó la dictadura de Primo de Rivera, (1923-1929) hasta tal punto que llegó a formar parte del Consejo de Estado (1924) no otros dirigentes socialistas como Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos. La pretensión del Dictador de perpetuarse en el poder, cuando fue un régimen que surgió con carácter de provisionalidad, hizo que finalmente Largo Caballero se distanciara y asumiera las tesis de estos otros dirigentes.

No obstante una Dictadura siempre quiere una nación única y centralizada, por lo que en pocos años la burguesía catalana rompe con Primo de Rivera al prohibir éste todas las manifestaciones culturales catalanistas, y es el Colegio de Abogados de Barcelona el que primero se le enfrenta, siendo nuestro protagonista precisamente abogado.

Desde un punto de vista cinematográfico hablar de esta película es hablar de su gran estrella: el protagonista, José Sacristán, (1937) que borda su papel, como así fue reconocido por los premios obtenidos. Este actor que empezó en el teatro en 1960 ya nunca dejará los escenarios, compatibilizándolos con el cine y la televisión con más de cien películas a sus espaldas; también ha dirigido un par de películas y cuenta con múltiples galardones y reconocimiento en nuestro país y en el extranjero.

La forma de cantar, de moverse, de actuar a lo Sara Montiel, con respuestas chispeantes – ahí se ve la magia de Azcona- en este film, aunque fuera solo por eso, esta película merecería un visionado. También los secundarios tienen una actuación meritoria, con un trabajo en general creíble y que emociona, especialmente esa madre – Carmen Carbonell- tan sensible y tan digna. Como anécdota curiosa unos de los travestis de la película, el que sale disfrazado de negra, Lola Nicaragua, es Pedro Almodovar, que hizo un cameo en esta película cuando trabajaba como segundo ayudante de dirección con Pedro Olea.

Sin embargo, la ambientación resulta un poco forzada y amanerada: esos niños jugando al corro como desganados y obligados a dar vueltas, o echando de comer a las palomas o las salidas muy estereotipadas de la iglesia, los marineros con las prostitutas en el barrio chino, etc… escenas costumbristas bastante de cartón piedra. Yo creo que hoy no se haría así esas puesta en escena. Pero esto no le quita un ápice a un guion con planteamientos interesantes, ingenioso y que plantea múltiples conflictos.

Pedro Olea, el director, es uno de los referentes del cine español de los 70, nació en Bilbao en 1938 y además de director es productor y guionista. Cursó estudios de Economía en su ciudad, pero su pasión por el cine hizo que se desplazara a Madrid para ingresar en la Escuela de Cine donde se graduó en 1964. Sus inicios fueron en Televisión como realizador y su primer film importante “El bosque del hombre lobo” (1970) aunque su mayor éxito lo consiguió con la adaptación del guión de “El Maestro de esgrima” (1992) por el que recibió un Goya consiguiendo fuera nominada a los Oscar como mejor película extranjera.

PARA EL COLOQUIO

1. Como es una película de 1978, ¿creéis que mantiene su vigencia desde un punto de vista formal cinematográfico o la encontramos anticuada?

2. El cine y la homosexualidad ¿hay distintas formas de tratarla? ¿por qué hay mas temática homosexual o transgénero masculina que femenina? ¿Invisibilidad de las lesbianas?

3. ¿Es nuestro protagonista homosexual o transgénero, ¿Cómo asume su condición tanto individual como política de falta de libertad? El drama que vive nuestro protagonista, la necesidad de aceptación familiar y social. La homosexualidad era un delito, un pecado y acababas en la cárcel y en el infierno

4. La vida de homosexuales en nuestro país:la familia, (las madres) el trabajo, la doble vida, los bares de ambiente como lugares de reunión y socialización. Su lucha y sus logros y lo que queda

5. La importancia de tener leyes igualitarias para transmitir la normalidad y el derecho tener estos colectivos todos ellos

6. La falta de libertades y la asunción por parte de la Izquierda de la lucha política de estos colectivos: la importancia de tratar la igualdad de derechos y no discriminación.

Lola Linares.